I. En la esquina del Arzobispado un rectángulo de cemento acababa de secarse, haciéndose mampostería con la muralla, pero dejando una gatera abierta. De aquel agujero, negro como boca desdentada, brotaban de súbito unos alaridos terribles que estremecían toda la población. El fragmento pertenece a una inolvidable escena de “El reino de este mundo” de Alejo Carpentier, un suplicio de lo más increíble, una persona es enterrada viva en un muro fresco. Un cuerpo aprisionado entre cemento y ladrillos tarda varios días en morir, lo último que se agota según la crónica El emparedado es la voz de la víctima. Una escalofriante variedad de sollozos y estruendos provenientes del tórax alterado y la boca reseca, escapan de las paredes. Los niños que escuchan el aullido, lloran. Las mujeres embarazadas cubren desesperadas con sus manos el vientre agigantado para que no se asusten los bebés. Lo que sucede es pesadillesco y se extiende hasta lo confines del último clamor. El sufrimiento de la víctima, su cuerpo herido, se expande y los envuelve, encadenando sus gritos a todos los oídos. El eco del suplicio se propaga, el dolor implica a los otros en una misma sintonía. El bramido, el sudor, las lágrimas desgarran, ponen al descubierto, una materia común. Una carnalidad que subyace a cada forma individual.

Hay un cuerpo gigante e informe, donde la humanidad es una. Una corporalidad subterránea dispuesta a lo abierto, latente en las cosas, un territorio donde prolifera lo que existe. La psicología carece de verosimilitud. Lo real es lo insospechado escribió Pascal Quignard. Hay una información reptante del mundo que no nos pertenece como seres individuales; sí cuando nos hundimos y nuestros ojos y manos, piel y oídos interceptan el alarido. Allí, el abandono nos desconcierta, la forma que el espejo refleja un yo fragmentado, diseminado y finalmente destruido. Sin embargo, el fantasma puede ejecutar maravillosas glosas, su épica del tiempo, su soberana libertad.

II. Verónica Meloni escribió un texto, intempestivo y poético, sobre el muro de un angosto pasillo. Desde el zócalo al techo una caligrafía antigua y desgarbada, trepa el espacio como una enredadera y lo desborda. La prosa ondulante, imprecisa, mantiene la palpitación de una experiencia perfomática intensa. El pasillo, la pequeña sala de exposición, se convirtió en una densa cápsula donde el cuerpo tiende a confundirse con las paredes, a sentirse aprisionado, la respiración explosiva y nuestra osamenta, infinitamente, incómoda.

El puño tembloroso y fugitivo que escribió poderosas palabras resuena en el espacio, mi cuerpo conecta con esa onda vibratoria que descompone la mónada, el rayo tormentoso de la escritura me implica y arrebata.

III. Después de un rato de mirar las letras, pintadas por Meloni sentí que las zonas negras eran huecos en la pared. La tinta, una hendidura donde la oscuridad subyacente del muro, lograba revelar su viscosidad. Cada palabra una caladura, una grieta, sobre la materia maciza. El lenguaje, entendí, no me pertenece, aunque mi ego insista con pronunciarse yo, la lengua habla, sin dueño, un diagrama total. Se expande chillando, lava incendiaria que nace en lejanas vertientes.

Hay dolor en cada palabra que pronunciamos, en cada ciclo conceptual, de un vocablo a un objeto, en la permanencia del sentido y su arquitectura de reducto egoísta. El pasillo que Meloni hechizó, se convirtió en tumba. Un espacio que señala la rareza de ser un individuo, en la extensa trama de implicancias donde ningún cuerpo, ningún dolor, es propio o ajeno. Si yo no soy yo, si la materia elabora su silenciosa coartada en los frugales estertores de la carne, entonces debo advertir mi muerte. Si todo soy, nada soy.

Sin embargo, anuncia Meloni “eso sin después”, al elegirlo como nombre para su obra; entre el lenguaje y la carne, la inequívoca advertencia del tiempo.

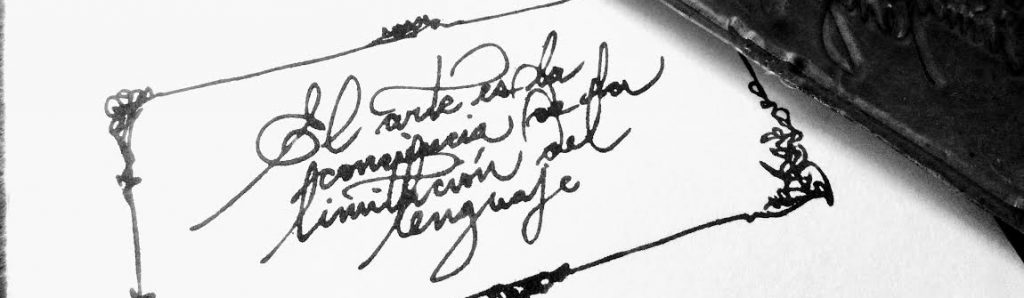

IV. Afuera, sobre el piso en la vereda, cerca de la puerta donde se ingresa a ese atiborrado pasillo de letras, un cartel luminoso ostenta: el arte es una irregularidad de la violencia. La intemperie modela un contexto incierto para esas palabras y esas miradas transeúntes que aterrizan en lo inhabitual. La caja luminosa replica la forma del pasillo, lo divulga, como un ángel desorientado en los lindes del infierno. Las letras contenidas gritan, atrapadas, presas, en la tumba de la formas.

Catulo, poeta romano, hizo de la poesía algo público, abatió a sus enemigos en las bravas líneas de sus versos; contrincante de palabras que se escribieron en las paredes de la ciudad, como un gran cartel luminoso. Provocar, justo, en la artificial frontera que divide lo privado y lo público, en esos muros que como la piel nos ilusionan con la propiedad, de las cosas o el lenguaje.

En la vereda de un Museo, Unidad Básica, un cartel de caligramas estridentes, amenaza y advierte sobre el arte y su aullido.

V. La austeridad y el despojo de la obra de Verónica Meloni “eso sin después” un muro pintado y un cartel, me recuerdan un pensamiento de Manuel Scorza en “Garabombo, el invisible”, Los pobres comprenden mejor que los petimetres la importancia del aspecto. Un ejercicio similar me lleva a Ricardo Carreira y sus poemas que carecen de referencia metafórica. En el juego de escribir un poema, el lenguaje agota todas sus triquiñuelas: Mi mano se despega de la máquina / cierro el puño y pienso en mí / la mano. Los artefactos que se activan con un simple movimiento, el aparato de escribir o el invento para matar, sólo requieren de una mano.

Es propio del arte Latinoamericano afirmarse en sus realidades periféricas, crecer caníbal y pobre entre la maleza profusa. Sea Marginal, sea un héroe vociferó Helió Oiticica.

VI. Al final tomé nota de algunas palabras y redacté para mi memoria un documento oscuro y sagrado: masturbadora violencia ciudad arrasada moralidad éxtasis vértigo amorfa milagrosa palacio de sabiduría cristal con mil caras estúpido arrojarse adentro del volcán exquisitez martirio monstruo en el que te has convertido extravíate irrítate colonizado. Luego, conversamos sobre las citas literarias, la manera en que la escritura no reconoce jamás un origen y un autor y de como ingresaron por la misma garganta salvaje de tinta y cemento Marqués de Sade, Conde de Lautréamont, Georges Bataille, Raúl Barón Biza y poemas anónimos del Siglo XIII. Una constelación irreductible, temeraria e indispensable.

VII. Anterior, a la escritura en la pared, del sacrificio, del ejercicio monumental, existieron hojas manuscritas, huellas tachadas y reinventadas. Una voz que dictó a ese cuerpo el ritmo de un pensamiento veloz. Un espíritu vehemente que interceptó su carne y la desgarró con la fuerza de sus gritos. Algo sin nombre, oculto, que manipuló la materia informe, trepó por su cabeza y la explotó, hasta llegar derrotado a las altas barrancas del silencio que se aproxima, para cada uno por igual.

Abril 2017